发布日期:2024-11-04 16:03 点击次数:112

"成汉,快回家来,狼下山了……"

祖母刘明灯,小名"臭女子"。她很少说话,几乎听不到她的笑声,也听不到她的一声叹息,她总是从清早忙到深夜。她跟左邻右舍的奶奶辈的人都不一样,好像只有深深的忧伤。

童年时,每当黄昏,特别是冬天,天黑得很突然。村里许多家的门口,响起了呼唤儿孙回家吃饭的声音。喊我回家的是我的祖母。祖母身体病弱,声音也最细最弱。但不论在河边,在树林里,还是在村里哪个角落,我一下子就能在几十个不同的呼喊声中分辨出来。她的声音发颤、发抖,但并不沙哑,听起来很清晰:"成汉,快回家来,狼下山了……"

我们那一带,狼叼走孩子的事不只发生过一次。祖母最后的呼唤,带着担忧和焦急。她的脚缠得很小,个子又高又瘦,总在一米七以上,走路时颤颤巍巍的。她只有托着我家大门框才能站稳。久而久之,我家大门一边门框,由于她天天呼唤我回家,手托着的那个部位变得光滑而发暗。天寒地冻,祖母的小脚不时在原地蹬踏,脚下那地方渐渐形成了两块凹处。

我风风火火地回到大门口,祖母的手便离开门框扶着我的肩头。她从不骂人,至多说一句:"你也不知道肚子饿。"

大约在我曾祖父和祖父相继去世的前几年,我家还有大车和骡子。祖母的娘家兄弟正做着什么大生意,通过我祖母,我们家给刘家投资不少。谁料几年以后,生意亏了大本,连投入的老本都没有了。祖母为这事承受极大的羞辱。听说祖父的丧葬费都是借的高利贷,到期钱没法还上,把十来亩水浇地抵押给城里的大财主戴玉堂。从此以后,我们家的生活,越来越困难。祖母心里的负担就可想而知了。她跟娘家人断了往来,当然不喜欢我学她弟弟叫卖包子压面的声音。

祖母三十几岁守寡,中年又失去幼子,也就是我的叔父。我见过她到村北的苦水井边哭过几回。母亲让我陪她去,她总对我说:"不用担心,我不会寻死。"她的脚奇小,从我家到井边,走走歇歇,少说得走一顿饭工夫。她哭过后很平静,回家照常做饭,不像有些女人,哭一回,几天不吃饭,不下炕。我猜,如果没有我们这几个第三代需要她养育,她说不定早就弃绝人世了。

我自小认为,祖母是个内心灵秀的女人。她给我讲故事,有时说出一些极有诗意的话。有一年打枣,她诗兴大发,说:"树上的枣子不能打得一干二净,要留十颗八颗。到下雪时,这几颗留下的枣子会出奇的红,出奇的亮。一来看着喜气,二来冰天雪地时,为守村的鸟雀度饥荒。"

我母亲生孩子多,我自小由祖母带着。我的童年记忆,有许多祖母的身影。有一次,我们家的羊要生小羊了,祖母比平时说的话更少,不断去羊圈观看母羊的情况。那几天,她夜里没有钻过被窝,像生四弟时那样穿得齐齐整整,坐在炕头听动静。严寒的冬夜,圈里的羊"咩咩"叫,很像人的哭声。夜里需喂一顿夜草,都是祖母起来喂的。夜那么寒冷,祖母有严重的胃病,我夜里醒来时,听见祖母忍受疼痛,发出断断续续的哼哼声。声音很微弱,她生怕惊醒了安睡的孩子们。

我离开家乡后,祖母很想念我。我的那些泥塑,她不让弟妹们动。说:"那是你哥哥的命。他回家看少了几个,饶不过你们。"

祖母常去看我的泥塑。她掀开她找来的挡灰的席子看看,说:"泥胎上有成汉的手印。"是哪个手指头的指纹,她都认得出来。家里人说,祖母1943年去世前,一直念着我和父亲的名字。

永恒的沉重

1929年春节前几天,在北京的父亲写回一封信,说他不久将返回家乡,还说为我买了一个很结实的书包。父亲在信中说,我已经到了上学的年龄,不能总在家里顽皮作害。上学那天,我双手空空,穿戴整齐,跟在母亲后面。一路上遇到的人,都高兴而诚恳地对母亲说:"这娃娃是该上学了。"口气里有一些别的含义。有人还夸奖我一句:"今儿可是干干净净像个人了。"

真的,我从来没有这样整洁过。祖母逼着我用当肥皂用的麻雀粪把"粪叉般的手"和"车轴般的脖子"搓了又搓,把专为我烧的一锅热水都用光了。

母亲拎着一包从城里文盛斋点心铺买的槽子糕,油都渗出了包装纸,十分馋人。学校在"子方庙"里。母亲与老师冯百成是熟人,冯老师与我父亲同过学。母亲叫我"给冯老师叩个头"。我规规矩矩行了礼。冯老师把我领到教室,就是庙里坐北朝南的大殿,为我找了一个座位。

老师刚走,一个高出我一头的学生,自称武举的王村长的儿子王仁义,朝我走来。"你既然是这个学堂的学生,就得刺个梅花点。""什么时候刺?刺什么地方?""左手臂上。"王仁义伸出自己的臂膊。村里大人们有不少刺过的,似乎人长大了,成人了,就得刺上这个标志。王仁义先在我的左手臂上涂上黑墨,立即用针扎起来。一个点至少扎十几次,五个点就得扎八九十次。王仁义问:"疼不疼?"我笑笑说:"不疼。"这点疼比起黑肚母蝎子蜇人的那种钻心的疼真算不了什么,我被蜇过好多次,疼得一夜睡不着。

我是开春上的小学。放暑假的第二天,父亲回来了。父亲问我:"你考了第几名?"我说:"第二名。"父亲摸摸我的头,夸了我一句:"不错。"祖母大声说:"他们班一共才三个学生。"父亲板起了面孔,对我说:"把书本拿出来,我考考你。"我不怕考,我是怕父亲看见我课本﹣﹣哪里还像本书,简直是一团纸。书是拦腰断的,只有下半部分,没有封面,没有头尾。我以为父亲要揍我了,但没有。他愁苦地望着我泪水盈眶的眼睛,问:"那一半呢?"我说:"送给乔元贞了。老师规定,每人要一本,而且得摆在课桌上,我只好用刀砍成两半。"父亲知道乔元贞家穷,问:"你们两人怎么读书?"我说:"我早已把书从头到尾背熟了,乔元贞所以考第一名,是因为我把名字写错,'承'字中间少一横。"父亲叹着气。

我们那里管上学叫"上书房"。每天上书房,我家的两只狗,一大一小跟着我。课本的第一个字是"狗",我有意把狗带上。两只狗待在教室的窗户外等我。我说:"大狗叫。"大狗叫几声。我叫"小狗叫",小狗就叫。我们是四个年级、十几个学生在同一个教室上课,有时引得哄堂大笑,课没法上了。下课后,冯老师狠狠地训我一顿,说:"看在你那知书识礼的父亲的面子上,我今天不打你的手板了。"他罚我背书。我从头背到尾,两只狗蹲在我的身边,陪我背书。后来冯老师还夸我的狗聪明。

我在冯老师那儿念了一学期。父亲走时,让我随他到崔家庄小学念书,我也就到那儿去了。小学张老师对我说你要学颜字,不能浮躁。后来又考入县城高级小学。我正榜无名,被列为不光彩的备取生。高级小学必须住校,管教很严格,穿上操衣(制服),戴上圆形的带檐的鳖壳帽。这个样子,连我的祖母都笑着说:"这才像个人样儿。"

高小的校址是文庙,大成殿修得像北京的太和殿,很有气派。殿里塑着孔夫子的像,一年四季门窗关得死死的。殿里面黑洞洞的,只有孔夫子的琉璃眼珠子是亮的,一闪一闪,异常可怕。五四运动那一阵,人们对三个神没有敢动手:财神、关老爷,还有孔夫子。看着孔夫子坐在大成殿里,总想进去摸摸,就是进不去。

有一年的旧历七月的一天,赵校长说文庙将要有个隆重的集会,大成殿的里里外外必须打扫干净。我们全班花了一个上午,才把殿里厚厚的尘土和麻雀粪清扫完。不安分的我,想摸摸孔夫子的脸,对赵校长说:"禀报赵校长,孔夫子一脸的尘土,我爬上去给他老人家擦一擦吧!"

我脱下鞋和布袜子让好朋友王恒德帮我搁起来,生怕臭味熏了圣人孔夫子。我用手掌把圣人眼珠子抹了又抹,又用鸡毛掸子把孔子浑身上下的尘土和雀粪扫了一遍。我突然发现背后有个圆圆的洞,想伸手进去摸。王恒德对我呼叫:"成汉,里边说不定有蛇,小心。"他递给我一个小棍子,我搅动了一阵,听到"当"的一声,碰到个硬东西。手伸进去,没有摸着,只摸到一把腥臭的羽毛,还抓出一条完整的透明的蛇皮。我深信里面还有什么,大圣人的肚子里就如此空空,连心肝五脏都没有?但赵校长在殿里走来走去,我只好下来。我悄悄把大殿的一个窗门拔了,想找机会再来把圣人肚子里摸个清楚。王恒德把这一切都看得很清楚。

周日下午半后晌,我和王恒德提前返校。我在洞里摸了好几遍,终于掏出了那个当当响的硬东西。那是一面古老的锈迹斑斑的铜镜,正面平滑,我看见发白的变得陌生了的面孔,心里一阵恐慌。镜子的背面有葡萄花饰,很好看。我家也有这样一面铜镜,搁在母亲的针线筐里,母亲做活时,不时在铜镜上面磨一下针尖,夜里还能爆出一闪一闪的火星。我把铜镜揣在怀里,心跳得咚咚直响,仿佛多了一颗心,仿佛镜子会跳动。我突然想,这是孔夫子的心。恒德也说铜镜是孔夫子的心,主张当天送回去。否则大家来祭祀,圣人的心都被掏了,实在是桩不可饶恕的罪。当年我和王恒德都笃信鬼神,以为这面铜镜既然是孔夫子的心,一定有神灵附在上面。但是送回去已经来不及了,返校的同学越来越多,我只好把它带回寝室藏起来。

晚上,寝室的油灯吹灭之后,我和恒德把铜镜搁在热热的胸口上,摸来摸去,冥冥中以为这颗圣人的心能感到我们对它的爱,因而会帮助我们。上课时,我把镜子揣在怀里,由于不能安下心来听课,心慌得咚咚直响,总觉得孔夫子的心也在一块儿跳动。由于上课思想不能集中,非但没有变得聪明起来,成绩反而下降了许多。这时我才觉得孔夫子在惩罚我。王恒德上课没有揣镜,心惦着,眼神都有些恍惚,像生了病一样。他本来是全班的优秀生,如今成绩下降了。铜镜成了我和恒德的一块心病。

我们约好第二个星期天去还铜镜。我早早地返校,左等右等,不见他返校。我又不敢独自跳窗还回铜镜。恒德曾一再叮咛:"一定要等我返校后一起干。"他深知我是一个冒失鬼,难免会出什么差错。

我一整夜折腾没有睡。第二天上午上完第一节课,休息一刻钟,我小跑回寝室,不见恒德回来,却见到一个大人。他用低微的声音对我说:"我是王恒德的爹,你是成汉?"我说是。我已经感到什么灾难来了,焦急地问:"恒德生病了?"王恒德他爹两眼的泪大河决堤似地流下来,一句话不说,走了过来,紧紧抓着我的手:"恒德昨天耍水淹死了……"耍水就是游泳,恒德刚学会。我哇哇地哭了起来。我真想把偷铜镜的事坦白出来,但赵校长来了。当时我心里只翻腾着一句话:"我把恒德害了!"我偷了孔夫子的心,却让恒德顶了我的罪了。

当天晚上,熄灯铃摇过不久,我摸黑到大成殿背后,但那扇窗户早被闩起来,推了几次都推不开。我不知怎么办才好。铜镜无论如何不能带在身边了,送不回去,又不敢扔,那样更造孽,我慌张得哭了起来。在朦胧的月光下,看见明伦堂前面有一棵杜仲树,何不把铜镜就埋在树下,总比揣在身上要安心一些。于是,我就把铜镜埋在树下面。没有遇见一个人,我哭着回到寝室,一夜没有合眼,手不停地去摸已经空了的恒德的床。我和他同岁,他在人世只活了不足十一个年头。

那面铜镜我最终未能送还给孔夫子,恒德的死也成为一种永恒的沉重。

我在家乡的读书生涯又继续了两年,两年后,抗战爆发,我不得不跟着父亲离开了家乡,开始了流离的生活。

母亲是个很不简单的人

母亲牛英凤,1901年出生。我母亲是个很不简单的人,非常勇敢、倔强,从一出生就是这样。

出生前,外祖父就放出话:"再生一个闺女就摔死她!"我母亲是老三,上面有两个姐姐。外祖父看见是一个女孩,提着母亲的脚,把她扔到了磨坊。外祖父本想把她摔死,但她手脚乱动,非常有劲,外祖父抓不牢,只好扔到墙角就算了。外祖父想摔不死也会冻死吧。

我母亲一直哭,老长工听见了。老长工说活了几十年,从没有听见过那样的哭声,不像刚生下来的娃娃的哭声,她好像懂得死。幸好那墙角正好有一堆干粪,母亲身上沾了一身干粪,就像穿了一身衣裳,才没有冻死。老长工不敢救。村里一个女人看见外祖父提着母亲,母亲一路哭着,她看着心酸,就悄悄跑到磨坊,把母亲抱回家。母亲已经冻得铁青。女人不敢告诉谁,连我外祖母都瞒着,把母亲在热炕头上焐了两天,又到村子里求了一点人奶,才好歹没有饿死。第三天,女人把母亲抱给外祖母。母亲命硬,母亲自己也说,女人命苦,就是要硬一点。

母亲长大后,死活不缠脚,缠了几次,都让她给扯了。母亲是全县第一个不缠足的。母亲个子不大,走路完全是蒙古人的姿态。

母亲也是县里第一批女学生中的一个,读完了高小。小时候,教我背唐诗的是母亲,并不是父亲,尽管父亲常常独自吟诗。母亲教我几十首唐诗,从不向我讲解内容。她用家乡口语,只有我这个儿子能听懂。我觉得很动听。

外祖父与祖父是同学,年龄相仿。也许是这个原因,两家人才联了姻。家里家外母亲主事当家,祖母做饭。

我上小学的时候,阎锡山开了个己已渠,占我们家十几亩地却不给钱。我们家和阎锡山家河边村相距四十里。三十岁的母亲怀里揣着刀,坐拉炭的车悄悄去河边村阎公馆,想杀阎锡山。结果被抓起来,吊打了两三天才放了。外祖父在定襄县是个有钱有势的人,阎锡山不敢杀母亲。

母亲回到家里后,还是不服。阎锡山的秘书吴绍之是父亲的朋友。吴绍之说已巳渠放水那天阎锡山要坐汽车巡视渠道。放水那一天,母亲带着我们一家连正在上小学的我都在内,都跪在水渠。阎锡山的汽车来了。母亲大喊:"占地不给钱,把我和孩子压死算了。"最后阎锡山写了欠钱的字条。钱后来倒是给了,很少,水地一亩四五十元只给十几元。我家不接受,向南京民政部写信控告,自然无结果。因此,这笔钱,我家一直没有领。

外祖父同村同姓的朋友牛诚修曾做过南京民政部司长一类官,让母亲告到南京民政部解决。但终究告不下来。

1935年,当时我在城里高小读书,三舅在定襄县汽车站被何应钦的特务抓住,关在定襄县的看守所。那几天,我请假,回到家住,给三舅天天送两顿饭。母亲让我在城里肉铺割了几斤羊肉,祖母擀了白面面条。羊肉臊子汤面,盛在一个黑色的有提手的瓷罐里。我的性子急,一路小跑,荡出不少油汤。第三天,母亲跟我一起送饭,饭罐由她提着,可她比我还性急,一路走,一路洒。我在后边提醒她,她似乎没有听见。

母亲在看守所门口见到北平来的探子,看穿戴就知道不是家乡人,冲着探子破口大骂:"我这个三弟弟,是世上心最好的人,你们来抓他造大孽,你们这辈子都不得好死!"母亲要进看守所看住的条件,几个探子拦住不让进,母亲跟他们吵了一顿。

三舅被押解到太原,关进牢里。母亲跟着去了。母亲为三舅送牢饭,还缝了囚犯穿的裤子。因为睡觉不能下镣,裤脚分成两片,睡觉时可以脱下来,白天用带子把两片裤脚紧紧拴住。

1946年我在汉中被捕。父亲个性比较柔弱,没去汉中,听说我的脑袋被砸烂了,一个人在家叹气,喝酒,写悼亡诗。我母亲坐玉门油矿的车从天水来探望我。汉中法院有个推事,姓邢,是定襄老乡,母亲认识。母亲在这个老乡的帮助下先安顿下来,然后到狱中来。母亲一个人穿着一身黑布衣裳,是来汉中等着收尸的。一看我还活得好好的,母亲隔着两道铁栅栏,望着我笑了好一阵。母亲不哭,我哭了。这是1946年5月间的事,我二十三岁。

我父亲去世(1961年)后,母亲常来北京。带着二弟弟的大女儿到北京。她爱孩子,哄孩子。二弟的大女儿老哭,母亲让她吃奶,孙女在母亲六十多岁时居然咂出奶来了,还很多。真是奇迹。

"文革"前母亲回老家了,在我妹妹家住。妹妹史翠梅。妹妹丈夫姓傅,傅山的后代,是名门之后,但到妹夫一代已没什么文化。大姐,史仙梅。我是老三,史成汉。姐姐、妹妹都在老家,都是农民。

我在干校每月寄母亲三十元,年节多寄一点。母亲1970年去世。

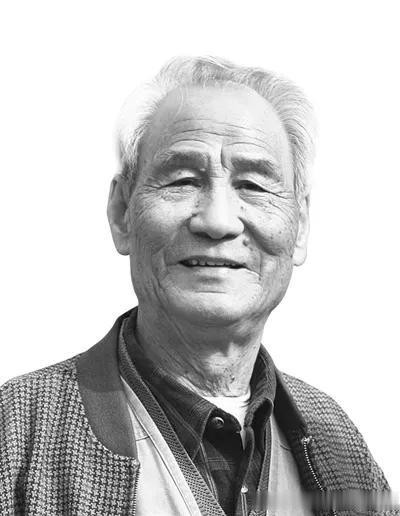

【牛汉(1922年-2013年9月29日),本名史承汉,后改名牛汉,曾用笔名谷风,山西省定襄县人,蒙古族。现代著名诗人、文学家和作家,“七月”派代表诗人之一。1940年开始发表文学作品,主要写诗,近20年来同时写散文。1955年因“胡风案”被捕入狱,1980年秋得以平反,曾任《新文学史料》主编、《中国》执行副主编,中国作家协会全国名誉委员、中国诗歌学会副会长。他创作的《悼念一棵枫树》《华南虎》《半棵树》等诗广为传诵,曾出版《牛汉诗文集》等。2013年9月29日7时30分,牛汉在北京家中病逝,享年89岁。】

上一篇:民间故事: 地主杀婿埋女, 儿子心地善良, 放了两人十年后一家团圆

下一篇:没有了